贝氏体:大约在C曲线350℃至Ms点温度范围内

贝氏体组织是由含碳过饱和的铁素体与渗碳体组成的两相混合物,因此A转变成贝氏体也包含了晶格的改组和碳原子的扩散,它的转变过程同样也是经过了固态下形核的长大来完成的,贝氏体的转变温度比珠光体还低,因此在低温下铁原子只能做很小的位移。而不发生扩散,下面我们介绍一下B上和B下:

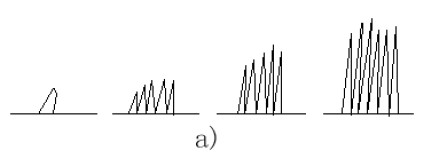

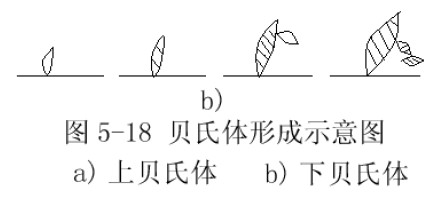

上贝氏体组织形成过程:

上贝氏体大约是在C曲线鼻尖到350℃温度范围内形成的,首先是在A的低碳区或晶界上形铁素体晶粒,然后向A晶粒内长大,形成图中密集而又相互平行排列的铁素体,由于温度低碳原子的扩散能力弱,铁素体形成时只有部分碳原子迁移到相邻的A体中,来不及迁出的碳原子固溶于铁素体内,而成为含碳过饱和的铁素体,随着铁素体片的增长和加宽,排列在它们之间的奥氏体含碳量迅速增加,含碳量足够高,便在铁素体片间析出渗碳体,形成上贝氏体,上贝氏体在光学显微镜下呈羽毛状。

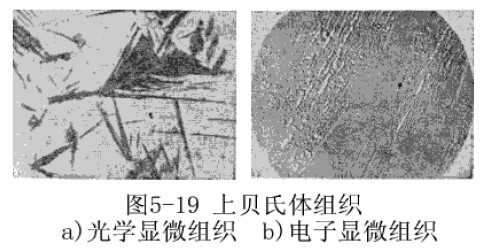

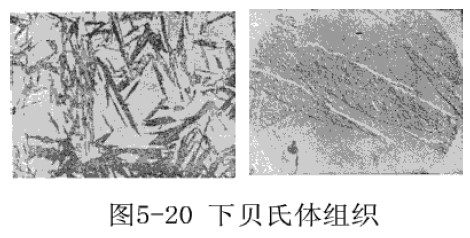

下贝氏体组织形成过程:

B下大约是在350℃至Ms点温度范围内形成,首先在A的贫碳区形成针状铁素体,然后想四周长大,由于转变温度更低,碳原子的扩散能力更弱,它只能在铁素体内作短距离移动,因此在含碳过饱和的针形铁素体内析出与长轴成55~60°的碳化物小片,这种组织称下贝氏体,下贝氏体在光学显微镜下呈黑色针片状形态。

B组织的性能:

B上和B下性能相比较,B下不仅具有较高的硬度和耐磨性,而且B下的硬度,韧性和塑性均高于B上。

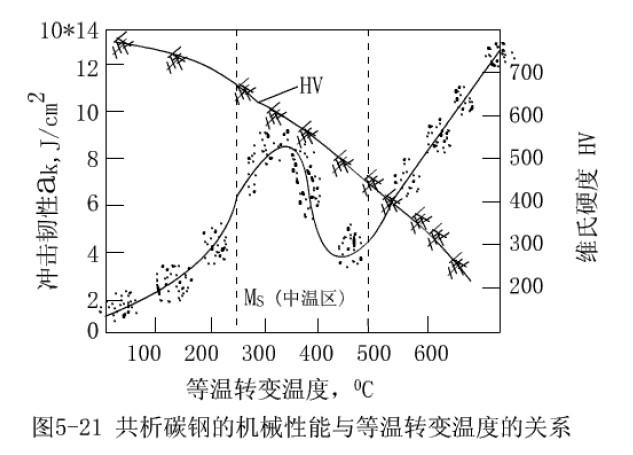

这个图是共析碳钢的机械性能与等温转变温度的关系,从这个图上可以看出,在350℃上贝氏体温度转变范围内B上的强度,硬度越低,韧性也越低而BF相反(350℃至Ms)它的强度,硬度,塑性和韧性的综合机械性能较高,因此生产中常采用等温淬火获取B下组织。

奥氏体过冷到M线以下,发生马氏体转变“M”,由于马氏体转变是在极快的连续冷却过程中进行的,因此马氏体的转变我们放在过冷奥氏体连续冷却转变一节中讨论。